Ce diaporama nécessite JavaScript.

Je croyais qu’entre toi et moi

il ne restait pas qu’un espace vide,

que tu voyais que ma main

effleurait tes silences

t’attendait en retrait avec la patience

limpide et solide du cristal.

Les plumes légères de tes ailes

sont devenues des griffes,

elles ne protègent plus

tes sentiments fantomatiques

tu n’as plus de visage,

voilà que je l’efface facilement.

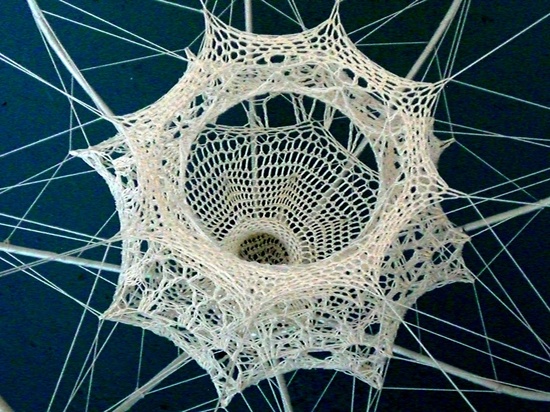

Sont nés de ton labyrinthe de non-dits

des vieilles rancunes,

des espoirs déchus.

Tu n’aimais plus que gouverner

mes heures.

Voyais-tu encore seulement que j’existais

à la manière des anges et que mes plumes

servaient à me décrire en transparence ?

À quelles paroles as-tu prêtées plus d’importance ?

La forme la plus simple d’aimer

est la sincérité.

Alors, je me suis envolée à tout jamais

sans éprouver le moindre regret de m’être gaspillée rien

que pour toi et cette île au trésor qui n’existe pas.

Je croyais vraiment que tu te consacrais à la construire.

Je ne suis plus une colère,

le fantôme qui tremble

de ne pas correspondre aux moules

dans lesquels je ne faisais que fondre

en larmes

comme les déchets d’échecs en échecs

de dépressions en dépressions.

Aujourd’hui

je monte et te démonte.

Je suis désormais si loin de toi

que je ne reviendrai pas.

Il n’y a plus de haies

nerveuses du piaillement

de moineaux qui se disputent

un morceau de faux printemps

ni de passants perdus

qui pourraient me parler

de celui que tu es

vraiment devenu

à côté de quelques cendres

et de ce magma noir qui a

tellement vieilli qu’il est devenu

dur.

T’es-tu seulement aperçu de ce que tu as perdu ?