Le dernier né

De la tourterelle lance

Un appel depuis le pin

L’arbre sous les reflets duquel

Je lis laisse tomber une feuille

En forme de larme

Sur mon sein gauche

Sous l’olivier je lis

et par dessus mon épaule les ombres agitées de l’arbre semblent courir au delà des phrases,

elles balayent les mots.

L’ombre de l’arbre et moi ne lisons pas le même livre, me dis-je.

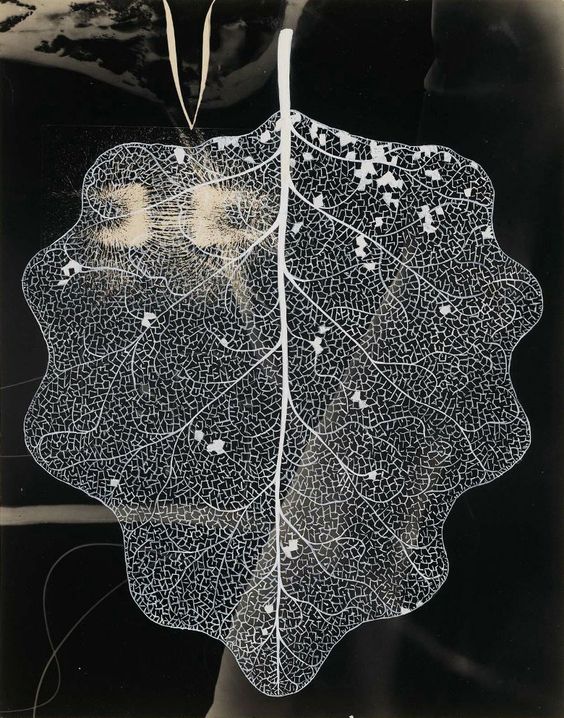

Pourtant, je l’entends chuchoter en caressant les signes de la pointe de ses feuilles, elle lit comme si elle était aveugle, du bout des doigts, se sert de la sensibilité tactile des mots, chaque syllabe est un objet, un personnage, un tronçon remarquable du bas-relief qu’elle éclaire à la lumière de son regard.

Il est des signes qui sautent aux yeux et d’autres qui fuient.

Je souligne.

L’ombre suggère de raturer, de hachurer, voire d’arracher la page.

Elle n’a pas tort cette ombre de l’arbre. L’analyse qui propose comme noeuds d’attaches une psychose, une crise oedipienne, une hystérie de symptômes et de phases toutes sorties de la tête de F à de simples oeuvres poétiques, à une aventure telle que le poème ne mérite pas d’être lue par l’être silencieux, l’ombre de l’arbre associée involontairement à ma position.

Mais l’arbre a fini de lire. Il cherche à faire de ma chevelure un feuillage, sa frondaison qui éclabousse la lumière. Mes cheveux sont comme les crinières des prairies, comme les toiles décousues des épeires qu’il malaxe pour qu’elle devienne épaisse ma chevelure comme un nuage.

Les plus longues mèches tendent de s’accrocher aux lèvres, de rester sur mes joues et d’autres de se faire prendre au piège par les cils.

Ainsi adossée au tronc lisant je deviendrais peut-être une partie de lui-même.

Mais lorsque je regarde les mélanges de couleurs, de feuilles, de fleurs à naître je me demande

si je serai à la mesure de leur souplesse

si comme toujours ma démarche saccadée de pied équin

ne passera pas au premier plan

avant que je n’ai eu le temps de me montrer sous mon aspect de végétal

qui ressemble plus aux parfums

qu’il diffuse à la lumière

qu’il absorbe et dévore pour nourrir son ombre.

Les ombres du pin se sont mises à trembler comme les flammes d’un incendie. Je me suis sentie vaciller, partir en titubant et frôler ce qui venait de s’allumer. J’ai songé à la prochaine étape qui enchaînerait à elle toutes les autres comme dans un dédale aux dimensions exactes. J’étais le cheval, une pièce d’un jeu d’échec où finalement on gagne un peu plus de temps et d’espace, de répit avant le prochain combat.

Le tronc impassible de l’arbre ne répondait pas mais l’air coulait de ses bras comme les larmes à l’origine des sueurs froides et des peurs en cascades.

Impassible le géant, pourtant il se jouait quelque chose à la pointe de chacune de ses aiguilles plantées dans la nue comme l’épée de Damocles.

Par dessus mon épaule pousse

la main caressante d’un arbre ancien

la douceur de son ombre -phalanges fines des doigts-

se pose sur le poème que la page d’un livre

me donne en toute pudeur

la main de l’arbre tremble

comme le reflet d’une eau

il lit entre les mots nourri d’un savoir

que les hommes ne possèdent pas

je sens que le soleil frémit en même temps

que son âme il éprouve je suppose une extase

à la pensée qu’il est un arbre

Suis-je un oiseau

non une feuille sèche posée aux pieds de l’arbre entre les racines qui débordent de la terre

quelques notes me font respirer me soulèvent et puis me laissent fabriquer un tapis de poussières

je rêve là parmi mes soeurs de l’été mes amies de l’hiver à de longues phrases ouvertes

l’arbre dans son sommeil murmure

qu’il a découvert le lit souterrain d’une rivière

crépitent les pas des petits mammifères

rien n’est plus doux que la mélodie de leur minois

parfois roule un fruit parfois une écorce devient phalène

parfois plus rien ne m’empêche de laisser aller mes larmes

le soleil le vent l’hiver le temps la nuit

feront ployer les épaisseurs grises agglutinées au delà des branches de l’arbre que je portais dans mes veines

l’été

une chanson une dentelle qu’on jouera du bout des doigts

jusqu’à ton âme

devrait subsister

Du ciel

la lueur

pleure

un lac

blanc

à sa surface

les feuilles

sont

les paupières

de l’arbre

il se regarde

fondre et trembler

dans l’eau

il se garde

du ciel

la lueur

un lac blanc

pleure

les feuilles

de l’arbre

à la surface

du ciel

sont

les paupières

Est-ce la voix du spectre qui se reflète à côté de la mienne ou est-ce

simplement la forêt

qui tremble lentement sous les larmes

qui se noient dans l’encre

qu’absorbe le papier

comme une membrane transparente

on promet longues vies aux mensonges

Est-ce la voile de ce souvenir

qui chante

qui décline toutes les nuances

bleues et vertes

calfeutrées dans les bourgeons du songe

Est-ce le temps qui me mange et ronge

l’espace qu’il m’avait alloué le jour

de ma naissance

Est-ce moi dénudée

de sens

en train de devenir un mirage

photos Bertrand Vanden Elsacker

Autour de sa maison, l’herbe ressemble à de la mousse verte dont les ondes douces se laissent vaguement toucher par la lumière comme un ruisseau turbulent. Des buissons d’une couleur profonde offrent une protection contre les vents ou la pluie. Leurs branches fines comme des fils servent de partition à une colonie d’oiseaux et d’oisillons en tout genre. Certains vous diront : « quelle cacophonie ! Laissez donc la ville l’effacer avec ses bus, ses grues, des coups de klaxons, ses nuées de passants pressés ».

Dans ce jardin, petit comme une main, un arbre berce ses plumes dans le ciel depuis qu’il existe des printemps. Quel endroit somptueux pour habiter ! On y sent battre le cœur tout proche de la veille ville qui ne cache pas son or et nous dit qu’elle est une reine.

L’habitation pourtant est provisoire et ce ne sont que deux ou trois pavés trouvés aux hasards des errances qui retiennent les quelques coins d’une tente fatiguée, usée, décharnée et dont il ne reste plus qu’un seul os rongé. Une bâche bleue en assure encore peut-être pour quelques heures la fébrile étanchéité.

Dans quelques minutes, deux chiens policiers réveilleront l’être humain qui dort là, comme un de leurs vieux jouets. Mais dort-il vraiment ? Ou est-il simplement ivre et malade d’être devenu un déchet de notre société? Quoi qu’il en soit, il a pu à lui seul, sans aucun cri ni fière affirmation marquer un temps d’arrêt en cet endroit où des merveilles sommeillaient à côté de lui sous la pluie, dans le froid. Les verts tendres, la lumière adolescente se jouant de la pluie, la sonorité d’un arbre dont le tronc brun et fort nous fait oublier comme les secondes sont fragiles et si peu dociles.

Ces choses disposées là comme si elles avaient à former un véritable jardin, un tableau, appartiennent à tous ou n’appartiennent plus à personne. La Beauté est vagabonde et nous questionne. Comment nous faut-il l’aborder ?

J’oscille dans l’air

comme les brindilles

d’un incendie

ma voix suit celle de ces mystères

qui tremblent face au soleil dans les déserts

pourtant en moi coulera toujours

au delà des déclinaisons et des détours

une onde resplendissante de fraîcheur

qui te fera croire que ma parole naît vit et meurt

dans les ruisseaux qu’encadre la verdure

qu’enlace le soleil en laissant ses cigales

chanter et danser à sa place

j’ondule comme le serpent sur la dune

langue de vipère petit morceau de terre oublié

par les ravages des rivières

caillou jeté pour rien dans l’eau

le silence me froisse et me désespère

j’avance je me mélange à la sève dans les veines

de la feuille à la pointe de l’épine

Je brûle de me répandre de piétiner l’éternité

de mentir à la vérité

je me pends au cou du premier arbre

si tu tentes par tes phrases d’enterrer ma liberté

——Andreas Nicolas Fischer

•

À l’intérieur d’un arbre

tu vis

l’état endormi de la feuille

à fleur de tout

qui attendait de pouvoir

ouvrir ses pétales de brume

folie latente de la vie

existe-t-il l’instant où l’eau

ne se trouble plus