Sur sa joue

Mon baiser s’est posé

Il a gagné en profondeur

Pour atteindre cet endroit où

Un miroir d’un étrange éclat

Le renvoyait vers moi

Comme si l’importance d’un baiser était

Seulement d’être

Réfléchi

Les cinq jeunes arbres portent

comme un bouquet un amas galactique

de feuilles et de fleurs où chaque fleur

deviendra une prochaine étoile

gravitera autour d’elle un univers de frôlements

de minuscules planètes et

tellement de pupilles

d’une extrémité à l’autre de l’amas galactique

ondoie un reflet qui ressemble à une partition

comment cerner la beauté de cette phrase

au loin une grappe de fringilles grignotent le silence

une tourterelle modèle un appel le merle reprend indéfiniment la phrase

sans jamais se satisfaire des différentes versions

il y a toujours une inclinaison qui échappe une nuance que personne ne réussit à traduire

que transmettez-vous se questionne le souffle d’avant le sommeil

et comme par miracle

Le reflet disparaît

D’un même nuage mais

de façon aléatoire tombent

des larmes sur l’eau l’onde

d’une répond à l’onde de l’autre la

frôle et disparaît sur la terre

ferme et sèche naissent des

cratères sur la roche un cliquetis

dont le bruit ressemble à celui

que fait le sabot d’un cabri

larmes et grains de riz évaporent

parfois les pétales jaunes d’une rose

un papillon fuit la mort

Dans la cour intérieure se défait de ses feuilles les plus rougeoyantes

Il pleure ou je pleure

Difficile à dire

Quelle est celle qui tremble sur ce lit si blanc

Ma sœur

Et son cœur qui se noie dans son propre galop affolé

Le souffle court et le soupir si long

La main qui demande la parole mais ne peut plus la prendre

L’esprit qui espère un répit

Mais rien n’est accordé

Aucun instrument ne chante

juste

ma soeur

à la frange de l’enfer

les poumons en fleur se fanent

le corps devenu poreux tente le geste

toujours le même pour se défaire du respirateur

ou saluer à la manière des colombes

l’esprit bout d’une nième tempête

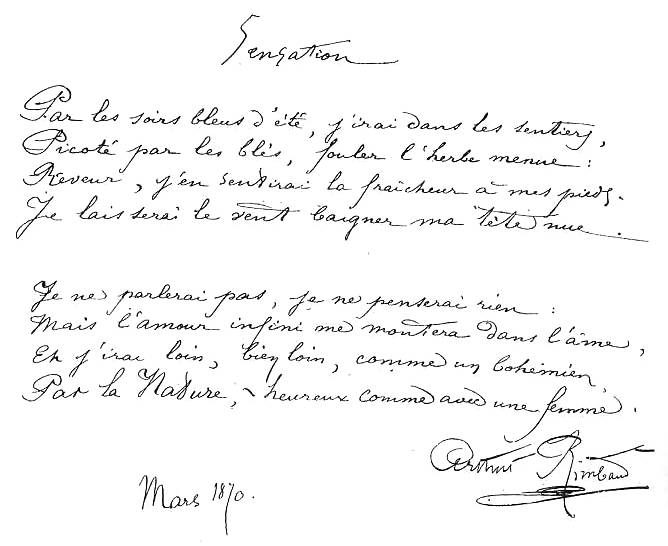

Rimbaud rêveur va loin, bien loin.

Cette étoffe lente

de velours noir c’est la rivière qui erre dans les bras de la forêt

L’eau sans remous semble s’alourdir en plein d’endroits

les poissons engourdis se laissent caresser par la vase froide

une voix lance un appel à la solitude et elle lui répond comme le font les cascades

les gorges sont pleines de noms élargissant les possibles

une famille de chants réchauffe la brume lui dénoue la chevelure

renoue des amitiés fortifie les sensations

au-dessus de la rivière infranchissable la meute vient de construire un passage

chaque membre de la troupe l’emprunte en suivant les pas de

la louve alfa

Le rocher a fixé à jamais le bouillonnement de sa naissance.

On pourrait s’imaginer qu’il figure les plis d’une vague, les remous d’une tempête.

Cet éclaboussement avec le temps s’est très peu laissé éroder:

ses lignes sont souples, ses profils changent.

La lumière lui permet d’évoluer, d’écrire ce qu’il veut.

Parfois, il décrit une baie, le sable, la vallée et explique avec lenteur

que le ciel bleu est aussi malléable que la mie du pain chaud sortant d’un four.

Quand le monticole bleu se pose sur l’effervescence la plus fortement formulée,

le rocher soudain fait silence

le profil à lui seul témoigne de ce que s’est d’être un oiseau.

Mieux que n’importe quel chant, sifflement, paroles, le mot solitaire

qui désigne sa personne n’existe pas

Cela,

le rocher le sait fort bien.

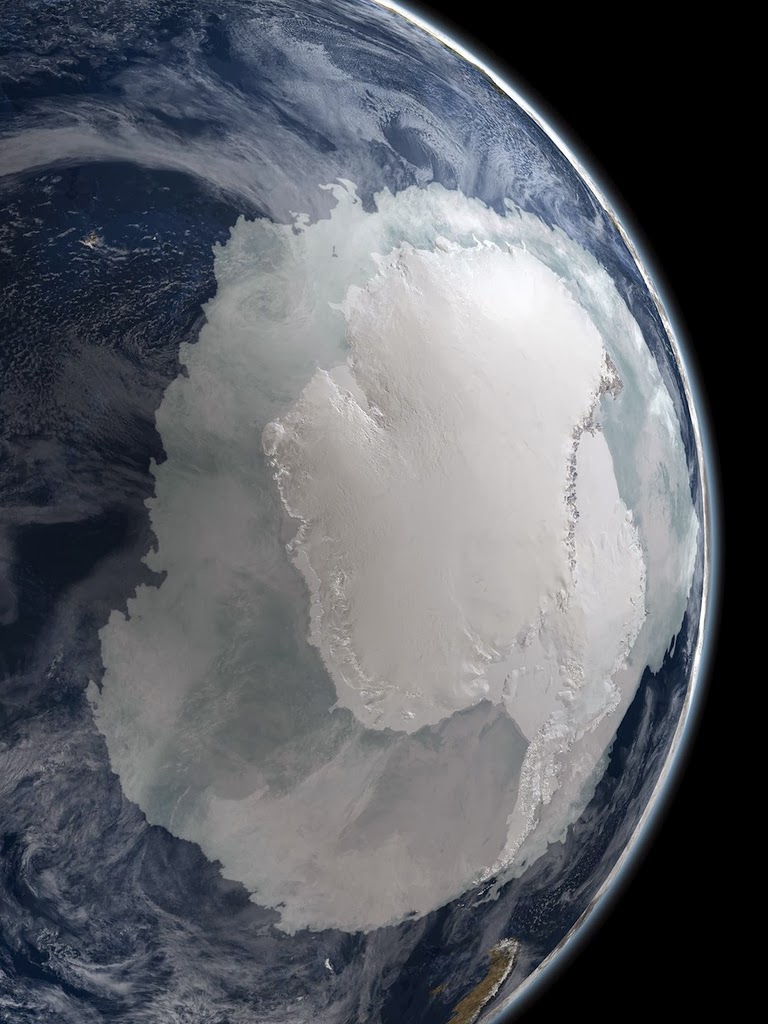

Tache polaire de l’astre

continent de glace

mer intérieure violette violemment noire

sur les rives

sang de rivières sèves des lacs et sous l’épiderme

comme sous l’écorce

le magma brûlant de l’os

La nuit, les limaces tracent des cartes. Routes en pointillés et frontières de double épaisseur à peine visibles à l’oeil nu. Mais les lignes sont bien là, gluantes. Elles semblent désigner les trajets précis de la brûlure qui hante l’espace entre mes articulations. Les limaces vont là lentement où l’os est assoiffé. Il n’est pas rare qu’elles empruntent la voie des nerfs.

J’ai vu des feuilles dont la transparence laissait voir avec une précision hypnotisante la pureté du dessin d’une fleur improbable. Les pétales réunis par un coeur d’où déborde un faisceau de pistils.

J’ai apprivoisé une colonie de fourmis noires. Mots en morse pour décider d’un passage. Entre les lignes, au-delà des points, des fourmis blanches pour un silence qui suffoque. Il est maigre, le filet, ténu son courant de petite source. Effleurer la feuille pourtant suffit amplement à libérer un parfum.

Du haut d’une colline je laisse tomber mon coeur

comme une fleur dont la racine s’est noyée dans les froideurs de la terre

incroyablement indociles ses tentacules l’agrippent au vide

ainsi mon coeur rebondit et heurte le néant sans s’épuiser

je songe qu’il est tout aussi nu et incohérent que le monde

vers lequel je l’élance mon coeur cette ancre outremer

Le jour quitte le jardin en se dirigeant vers la mer. Il traverse le maquis alors que le soleil une dernière fois, redessine les contours des fleurs. Certaines sont plus lumineuses qu’en plein après-midi. Les roses ont des pétales de glace. Il est temps de rappeler le petit chat.

Il est sur le muret. Songeur, comme le sont si souvent les félins. Patient, attentif, il fait semblant de n’avoir pas entendu mon appel. L’observer de loin, me permet de m’initier à son petit monde, d’en apprécier l’aspect sauvage et des détails qui m’échapperaient probablement car quand il répond à ma présence, il n’est pas le même chat.

Derrière le muret, dans le maquis, les buissons de myrte et de ciste tremblent de la racine à la dernière feuille sur le point de plonger vers la nuit, d’une manière étrange et qui ne leur ressemble pas. Je m’approche et vois, ce que le chat observe depuis de longues secondes: une laie et ses marcassins. Elle laboure la terre à la recherche de nourriture.

Il y a des mois que je cherche à m’approcher de cet animal dont j’avais remarqué les empreintes dans la forêt de pins et d’eucalyptus. Là, elle n’est plus qu’à quelques mètres de moi. Imposante, fabuleuse, elle pose sur moi son regard de fruit d’automne, brun et brillant, presque doux. Ni elle, ni moi, ne songeons à la peur, à la fuite. La curiosité suspend le temps. Pourtant, j’acquiers le sentiment qu’une pareille opportunité ne me sera pas offerte une seconde fois. J’aimerais fixer la brillance de ses soies malgré la pénombre, la force limpide de sa nuque, le calme qui se détache de cet être qui me fait savoir que rien ne l’apprivoise, que rien ne peut mettre fin à sa détermination, à son courage. Pourquoi se donne-t-elle ainsi à mon regard? J’ai du mal à admettre qu’il s’agit d’un des fruits du hasard. Ce genre d’animal est au dessus, au-delà de ce que je pourrais prendre comme un présage. Mon esprit n’a pas envie de tracer des frontières infranchissables entre ce que je vois, ressens et pressens et ce qu’on dit exister seulement dans mon imagination. Je sais parfaitement quand elle déborde et c’est durant ces moments que je me sens le plus proche de l’existence. Qu’importe si cette existence n’adopte pas les lois naturellement admises et permise par le monde des humains tristes qui m’entourent carabines à l’épaule. Le poids d’une arme ne pèse jamais sur leur conscience.

Cette rencontre furtive, inattendue et presque improbable me conforte dans ces idées de partages des lieux, des époques avec de multiples réalités qu’il ne m’est parfois permis que de supposer. Mes rêves existent. La laie vit là, juste à côté de moi, si je ne peux faire le choix de la voir, je peux faire celui de la savoir.