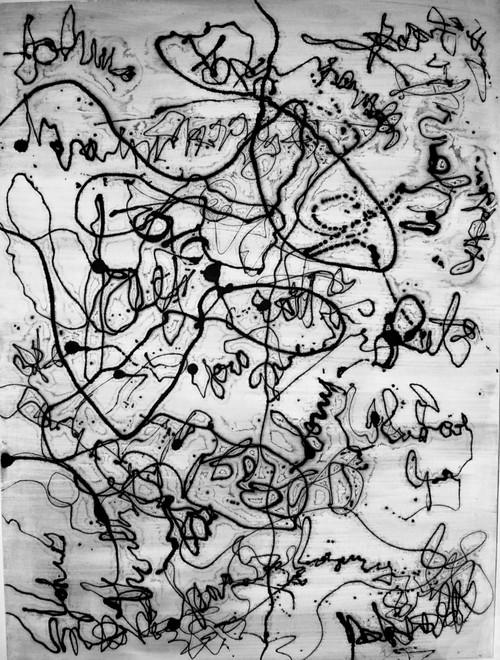

J’écris alors que les ombres s’apprêtent à grandir, à redevenir des monstres, à habiter l’enfer. J’écris sur les frontières du jour, depuis mes six ans. Dès que j’ai pu faire jaillir, à partir des images qui jouent dans ma tête, dans mon ventre, dans mes bras et mes jambes, des mots et puis ensuite, des phrases. J’écris à cet instant sécurisant où le monde semble se mouvoir enfin souplement, où les bruits s’amenuisent. J’écris pour cet instant de devenirs où la vie s’écoule doucement, j’écris jusqu’à ne plus être capable de reconnaître la forme de mon écriture. Jusqu’à ce qu’il ne reste plus que l’imperceptible bruit de la mine du crayon sur le papier, jusqu’à ce que mon écriture devienne frottements et mon histoire usure.

Mon histoire se déroule la nuit. La nuit est moite et lourde comme la main qui s’appuie sur la poignée de la porte de ma chambre. Je suis dans mon lit. Je suis sans trouver le sommeil, je suis encore une petite fille. Je suis comme dans un portefeuille car je n’aime pas que les draps et les couvertures prennent les empreintes de mon corps. J’aimerais être une pièce de monnaie sans grande valeur, ou pouvoir dormir en boule comme un chat sans craindre les remous du cauchemar. J’ai calfeutré ma tête sous l’oreiller dans l’espoir de faire disparaître ce corps de poupée. Parfois, je dors comme une morte, les mains jointes sur la poitrine. La porte de ma chambre a été ouverte et déjà je sens l’haleine chargée et agitée du dragon. J’entends qu’il piétine les rangées de petits soldats, tous mes jouets, ces lâches ! Ils sont tous vaincus par la première vague, les premiers pas titubants du monstre, l’ami de ma mère. Faire la morte n’a aucun sens. Dans un mouvement de panique, je lui lance mon oreiller à la tête mais mon geste est inutile. Furieux, d’un seul coup de patte, le monstre arrache les couvertures et les draps. J’avais pris tellement de soin à ne pas les froisser. Le dragon s’est assis sur le bord de mon lit. Son corps hideux est loin d’être aussi beau que celui d’un crapaud, sa patte gluante se pose sur mon visage. Parce qu’instinctivement, comme un loup, je le mords, il me balance une formidable gifle rouge et brûlante, se jette de tout son poids sur moi, m’étouffe jusqu’à me faire vomir.

Je pleure sans verser de larme, sans être capable du moindre bruit. Je pleure sur presque toutes les pages de mon carnet. Je pleure entre les lignes aussi. Ma révolte, alors que ce monstre est tellement plus fort et plus violent que moi, est de ne pas mêler à ses râles imbibés d’ail et d’alcool la moindre plainte, la moindre respiration. Il gesticule entre les jambes d’une petite fille morte, d’une personne qui n’a jamais existé. Entre mes jambes, alors que le dragon se tient maintenant debout prêt à mugir sa dernière menace hideuse, coule une bave gluante mélangée à du sang. Au fond de mon ventre un incendie finit de me détruire, une culpabilité infernale me noircit et me remplit d’angoisses. Il part et je commence à ne plus être qu’un animal, à exister sous une autre forme : poulpe tentaculaire et souple, je n’habite plus mon corps. Parfois, je le sais, je ressemble à l’encre noire que la pieuvre crache par désespoir à ses ennemis pour les tromper et s’enfuir. Pour retourner à sa faille d’où elle peut observer le monde sans plus avoir à le subir.

Je ne parlerai plus, je n’occuperai plus de place nulle part, ainsi je l’ai décidé. Je me remets à murmurer au silence à la tombée du jour, quand tout peut se confondre, quand rien n’est encore défini, quand tout ne ressemble plus à rien. Les choses s’octroient dans la pénombre le pouvoir d’être autrement qu’elles paraissent, l’imagination ne se laisse plus guider par la réalité. L’évidence devient abstraite. J’écris en cet instant où le monde ressemble enfin à ce qu’il est vraiment : un théâtre d’ombres.

J’ai fait le serment de ne plus jamais adresser la parole aux êtres humains qui peuplent la terre. Je n’ai pas besoin de leurs paroles même si ils me la donnent. Je choisis le silence, le pouvoir de n’avoir plus rien à dire mais tout à penser. Je me fais de marbre, je me rends plus dure que la pierre et ne m’écarte du chemin que pour laisser se dissiper les turpitudes humaines, cet amas de poussières qui leur donne l’illusion d’exister plus fort et plus justement que moi qui les regarde depuis mes failles. Je me tais à la levée du jour, je me tais face aux aboiements des chiens enchainés que sont les humains autour de moi. Je me tais et garde pour moi ma singulière préférence pour les loups sauvages et leurs appels profonds à la naissance de la nuit. Alors, je bouge et entame presque sans bruit et sans le moindre heurt ma traversée de la vie. J’écris, je lis, je tisse et tout redevient lisse.

Je ne réponds à aucune attente, je n’adresse jamais mes regards à ceux qui se prennent pour le noyau du monde alors qu’ils ne font que circuler sur sa croûte, pissent, baisent et aboient comme les autres. Je n’ai plus de colonne vertébrale, je n’ai plus que des doigts, les chiens me côtoient sans jamais plus me toucher car j’ai signé un acte de paix avec le bruit pour qu’il me laisse le droit de faire le silence. En échange de cette arête de poisson plantée dans ma gorge par le monstre, je reçois des carnets et cette faculté de cracher autant d’encre que je veux.

Pendant près de douze ans, je consigne toutes les fois où le dragon se sert de la morte, je décris avec dégoût toute la laideur de cette racine, ma vie forcée parmi les chiens, toute la culpabilité qu’ils laissent honteusement pourrir en moi mais pas seulement, je dresse le portrait du mensonge, de ma sœur et de tous ses caprices, je note toutes les bouteilles de vin et de venins que ma mère ingère. Je note comment petit à petit, sa propre pourriture lui fait renier la beauté et la laisse mourir. Je dresse le portrait glacé et lucide de ma solitude. Je m’en voudrai pour toujours de n’avoir pas su subsister.

Tout, je décrypte tout et traduis tout en silence. Du ronron affectueux du petit chat au bonbon fondu dans ma main parce que je n’ose pas le laisser fondre dans la bouche, sur ma langue. J’imagine un nombre incalculable d’évasions possibles. Je tente toutes celles qui ne sont pas nuisibles.

J’écris, j’écris aussi et surtout des vers jusqu’à ce qu’ils se mettent à luire pour la nuit afin qu’elle ne soit pas trop mauvaise. Je ne sais pas dompter les syllabes, les phrases doivent pouvoir s’écrire en une seule ligne. Les textes doivent être en mesure de noircir une page de mon carnet.

Aujourd’hui, je ne possède plus ce carnet mais je me souviens si bien de lui. Du granulé et de l’odeur du papier, de sa couleur crème vanillée, je me souviens de ses proportions idéales, il tenait si bien dans la main, il se cachait parfaitement dans ma poche. Un jour, le carnet a disparu, mon malaise a implosé, ne laissant que les débris à ramasser. Mon écriture s’est peu à peu dissoute, s’est cherchée d’autres chemins sans jamais en trouver aucun et s’est tue.

Je n’écris plus. Je n’écris plus depuis que je sais que cela n’a aucun sens. J’ai tout détruis d’un seul geste, sans souffler le moindre mot à personne, sans même prendre la place d’une seule phrase. Je n’ai pas éprouvé le moindre regret lorsque j’ai fait disparaître ce recensement ridicule de la laideur. La poésie ne sert à rien.

Un jour, par hasard, mon carnet est sorti des ténèbres, entre les roseaux noirs, dans la boue froide de cet horrible cauchemar. J’aide ma mère à faire du rangement, c’est-à-dire que je l’aide à jeter toutes les affaires de papa à la poubelle, tout ce qui ne vaut pas d’argent et ne peut pas se vendre. Elle veut qu’il ne reste plus rien de lui, nulle part. Elle tente de le faire disparaître. Je la laisse noircir l’espace, pourrir ses propres souvenirs, je me tais, je me suis toujours tue face à cette femme, cette épave échouée qui n’a jamais eu d’ancre. Je n’ai jamais rien eu à lui dire. Même enfant, je n’avais pas besoin d’elle. Ses rares marques d’affection me tétanisaient. Je n’ai jamais eu besoin d’amour, de l’amour des humains car il n’a aucun sens. Il ne tient pas à ce qui me tient à cœur, il ne s’approche jamais même dans ses plus justes sollicitudes, de ce qui me tient moi, en vie et debout. Mes tentacules de poulpe, aussi laides qu’elles paraissent aux chiens, sont huit fois plus sensibles que le bout de leur langue gluante. Je les laisse aboyer et happer les os morts du vide.

Le carnet du silence, le carnet de mes larmes et de mes souffrances a ressurgi de la nuit par inadvertance. Plongé en pleine lumière, il aurait dû éclairer, être entendu. Si petit, si maigre, le plein jour lui avait rongé la peau sans l’entendre. Sans dire un mot, pétrifiée, je l’ai remis dans son tombeau, le tiroir de la table de nuit, au chevet de ma mère.