En mer seule

En mer seule

existe la pluie

ses pas comme des gouttes de soie

presque noire

le chat

me suit

du regard

la nuit hésite à sortir du bois

hume comme une première fois

pins et eucalyptus

immortelles et datura

En mer seule

En mer seule

existe la pluie

ses pas comme des gouttes de soie

presque noire

le chat

me suit

du regard

la nuit hésite à sortir du bois

hume comme une première fois

pins et eucalyptus

immortelles et datura

J’ouvre le livre avec l’espoir de découvrir des flots de lettres, des mots, des phrases, de quoi apaiser mon désordre intérieur mais je ne trouve hélas que des pages mortes. L’éboulement de la matière du texte, de son écriture entraînent des questionnements en chaînes de pourquoi. Tout déborde follement, plus rien n’a de structure si ce n’est le livre source, ses pages aveugles et mes mains muettes.

Peu à peu, je m’étonne de comprendre que ce glissement de terrain, ce glissement de temps ne sont pas la déduction évidente de ce qui se produit si souvent en moi, à cause de moi. Un désordre, une discordance. Quand longtemps je contemple, tout ce que je regarde et admire finit par disparaitre ou par m’envahir et m’éblouir mais là, l’avalanche est au delà, provoquée par une écriture autre et qui ne doit pas être la mienne.

Une écriture ancestrale, dictée de cet instant qui est désormais nulle part. Une voix profonde et grave comme celle d’un mort qui se glisserait sans qu’on s’en aperçoive parmi ce qui se tient vivant dans le souvenir et la mémoire. Une écriture qui ne compte pas aux yeux de ceux qui ne parlent que du présent parce qu’elle ne parvient pas à faire de différence entre ici et maintenant entre parfois et jamais.

Sur la mer un nuage que personne ne voit

s’efforce de renvoyer le reflet qu’il a dans le coeur

ou dans l’âme ou simplement dans l’oeil

º

Quand quelque chose cherche à s’échapper de moi

elle choisit le même cheminement la larme

º

Lentement elle déborde à l’horizon sans un mot

sans un regard elle disparait sur la joue

évaporée elle revient habillée comme la brume

º

Elle revient troublée évoquer le voyage

entre mon petit monde qu’une demie respiration sonde

et le restant qui me reste interdit

º

Sur la mer nage l’univers son reflet son fantôme

ou était-ce simplement une larme portant en elle

le spore rêveur d’une question

À laquelle plus personne ne s’intéresse

Juste un peu d’encre et du papier. Pourtant la main qui tient le pinceau imbibé de liquide noir tremble, ma vue a décliné avec les années mais pas mon regard car les contours du trait restent nets, précis, d’une nature presque glaciale tant cette nature s’est vue revisitée.

C’est toujours le même paysage que je m’efforce de représenter dans sa perfection que j’aimerais immuable. Même si je le visualise mentalement dans ses moindres détails, dans sa ressemblance permanente avec ce qui concrètement le matérialise sur une surface blanche, le paysage n’est jamais vraiment lui-même.

Parfois, le trait symbolise la rigueur d’un rocher, la souplesse fugace d’une hampe florale, parfois il n’est plus que ce qu’il est et il n’est pas un paysage, il n’est pas sa représentation, son symbole, son inscription dans l’un de ses détails. Il perd en très peu de temps la valeur qu’il avait dans mon esprit, en sortant de moi, il se défait du message qu’il portait, il se fane, il meurt.

Ce qu’absorbe le papier dans chacune de ses fibres reste mystérieux à ma pensée. Un semblant de vie s’écoule, forme une boucle et se noue pour toujours à cette bribe qui comme une écharde s’efforce à s’intégrer à la chair dans laquelle elle s’est introduite mais qui finit immanquablement par se faire rejeter. Cette chose-là ne vit pas, elle s’agrippe sans savoir ce qui lui manque pour germer.

Évoquer ta différence sous les traits d’un dessin tu y parviens comme par magie

les choses n’ont plus besoin de leurs mots

une forêt de traits de plis de voies convient parfaitement pour déployer l’origami qui te ressemble à deux gouttes près

sous tous tes angles selon toutes les fléchissements de tes faces

pas de miroir juste un mirage

pas de pleurs juste parfois ta rage

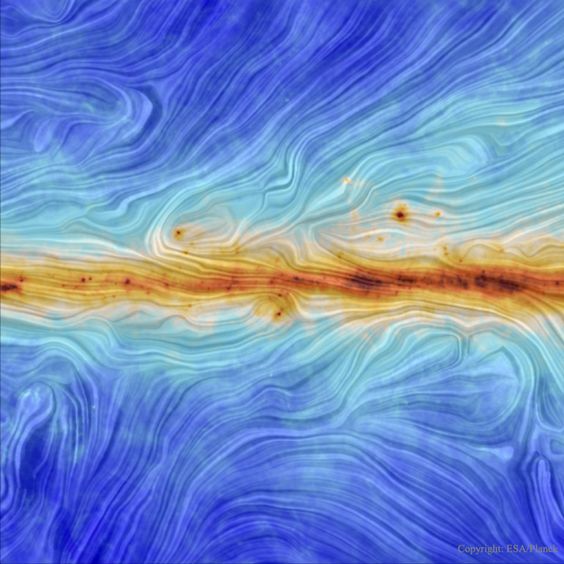

source images: ici

À peine visible l’éclat brillant de sa pupille

À peine visible l’éclat brillant de sa pupille

point blanc d’une étoile dans la nuit

se reflète un univers de fougères presque transparent

quelque chose d’infiniment doux et de dur et de cruel

le point où son âme se ressource peut-être

une projection de son ombre intérieure vers le restant du monde

laissé tel qu’il se regarde sans signe sans signification

Une vague montre son coeur des profondeurs, un coeur lisse et brillant, un coeur d’algues bleues. Les autres se contentent de montrer les dents du sourire, les dents de lait que fait pousser le vent quand il nait longuement.

Une vague montre son coeur des profondeurs, un coeur lisse et brillant, un coeur d’algues bleues. Les autres se contentent de montrer les dents du sourire, les dents de lait que fait pousser le vent quand il nait longuement.

Les vagues avancent et n’arrivent nulle part. Elles reprennent incessamment la partition de leurs naissances au large et de leurs déclinaisons dans la baie. Comme l’oiseau s’essaye à la même succession de notes, les seules en mesure de réveiller l’énorme machinerie du jour.

Mon réveil répondait aussi au besoin de revenir sur un monde qui a cessé d’exister mais qui revient au gré du rêve imbiber chaque instant présent. Un monde où les petits cailloux blancs cueillis dans les rondeurs des vagues qui prennent pieds sur la plage restent précieusement mouillés de lumière. Un monde où ma solitude n’a plus rien de solide mais va glissant jusqu’à ta main.

Ta paume comme un soleil mûr. Ta paume m’apportant un vent ponant pour rassembler les voiles et nourrir les brumes pour qu’elles s’en aillent.

Ce qui guide entre les vagues mes promenades magiques n’a de consistance que si je parviens à attraper les mots, à ne choisir que celui qui convient sans me défaire des autres qui deviennent alors la résonance de ce qui s’éteint. Valeurs cuivrée des choses, valeurs sensibles de ce qui ne s’atteint.

Ce qui m’aide à le choisir est un principe, le même sans règles ni formules que celles qui se devinent et se découvrent dans les dessins d’une rose. Il me faut bien occuper l’espace, meubler la seconde, developper un mouvement d’espoir.

Ce qui est dérisoire, c’est de ne plus croire, de ne plus grandir, de ne pas vouloir revenir et devenir. Si l’aveuglement existe, je l’appelle désespoir. S’il persiste, je le dessine en noir. Je le peints pour qu’un point le scelle. Dans mes pupilles les trous noirs de mon univers maladroit.

Refermons la fenêtre, cette parenthèse sur moi-même pour que je regarde ce qui se passe au delà. Vagues, vents, lumières et mouvements bleus. Soleils dans les oliviers, pinsons dans les pins et à l’orée du jardin, cette fleur, cette ombre chinoise de velours noir, le petit chat qui s’exerce à la tranquillité.

muet le ciel

qu’occulte un nid de nuages

seule la mer parle

du bout des vagues

les plages

sont d’une légèreté

de plumage gris perle

et rose semblable

à celui de la tourterelle

qui interrompt ses voyages dans mon jardin

Le jour quitte le jardin en se dirigeant vers la mer. Il traverse le maquis alors que le soleil une dernière fois, redessine les contours des fleurs. Certaines sont plus lumineuses qu’en plein après-midi. Les roses ont des pétales de glace. Il est temps de rappeler le petit chat.

Il est sur le muret. Songeur, comme le sont si souvent les félins. Patient, attentif, il fait semblant de n’avoir pas entendu mon appel. L’observer de loin, me permet de m’initier à son petit monde, d’en apprécier l’aspect sauvage et des détails qui m’échapperaient probablement car quand il répond à ma présence, il n’est pas le même chat.

Derrière le muret, dans le maquis, les buissons de myrte et de ciste tremblent de la racine à la dernière feuille sur le point de plonger vers la nuit, d’une manière étrange et qui ne leur ressemble pas. Je m’approche et vois, ce que le chat observe depuis de longues secondes: une laie et ses marcassins. Elle laboure la terre à la recherche de nourriture.

Il y a des mois que je cherche à m’approcher de cet animal dont j’avais remarqué les empreintes dans la forêt de pins et d’eucalyptus. Là, elle n’est plus qu’à quelques mètres de moi. Imposante, fabuleuse, elle pose sur moi son regard de fruit d’automne, brun et brillant, presque doux. Ni elle, ni moi, ne songeons à la peur, à la fuite. La curiosité suspend le temps. Pourtant, j’acquiers le sentiment qu’une pareille opportunité ne me sera pas offerte une seconde fois. J’aimerais fixer la brillance de ses soies malgré la pénombre, la force limpide de sa nuque, le calme qui se détache de cet être qui me fait savoir que rien ne l’apprivoise, que rien ne peut mettre fin à sa détermination, à son courage. Pourquoi se donne-t-elle ainsi à mon regard? J’ai du mal à admettre qu’il s’agit d’un des fruits du hasard. Ce genre d’animal est au dessus, au-delà de ce que je pourrais prendre comme un présage. Mon esprit n’a pas envie de tracer des frontières infranchissables entre ce que je vois, ressens et pressens et ce qu’on dit exister seulement dans mon imagination. Je sais parfaitement quand elle déborde et c’est durant ces moments que je me sens le plus proche de l’existence. Qu’importe si cette existence n’adopte pas les lois naturellement admises et permise par le monde des humains tristes qui m’entourent carabines à l’épaule. Le poids d’une arme ne pèse jamais sur leur conscience.

Cette rencontre furtive, inattendue et presque improbable me conforte dans ces idées de partages des lieux, des époques avec de multiples réalités qu’il ne m’est parfois permis que de supposer. Mes rêves existent. La laie vit là, juste à côté de moi, si je ne peux faire le choix de la voir, je peux faire celui de la savoir.

Soudain le phalène qui butinait à l’intérieur de moi-même

les fleurs nocturnes de mes songes est devenu lourd.

Lourd et sourd au point de ne plus être en mesure de voler

et de répondre comme un écho aux battements de mon coeur

par les mouvements gracieux de ses ailes poudreuses.

J’ai doucement soufflé sur son corps replié sur sa peine

mais j’ai noyé mes poumons.

Ses ailes surdimensionnées pour une si petite cage étaient reliées à un moteur qui toussait

même quand ce n’était plus l’hiver.

Le phalène s’est laissé emporter par le fleuve

contre lequel il luttait convaincu que cela était nécessaire.

Le phalène d’une beauté inutile bravait l’haleine des courants obscures

en ne recevant toujours que la même réponse aux questions posées avec obstination naturelle: « c’est inutile. »

Mais est-ce vrai?